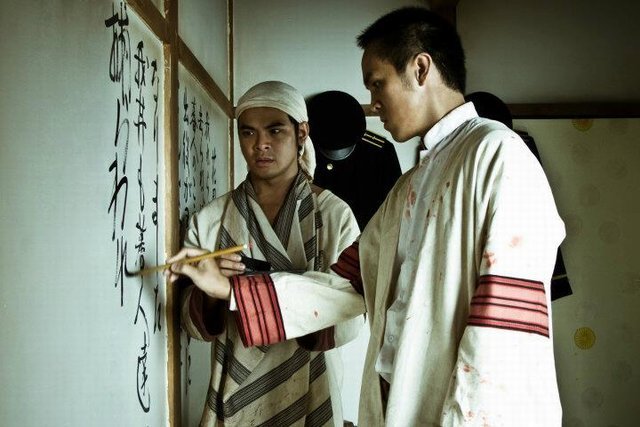

《賽德克巴萊》關乎信仰的電影

《賽德克巴萊》於我而言是關乎信仰的一部片,無論是片中賽德克族對於傳統、神話與靈魂的信仰,或是魏德聖對於台灣意識以及對於何謂真正的人的信仰,甚至也可以說是導演對於電影這個敘事載體的信仰,這巨大的信仰讓影片充滿了無可否認的力量。

《賽德克巴萊》可說是《海角七號》帶起的台灣電影熱潮與政治能量的延續,兩者互為因果的共生關係也反應了魏德聖導演電影大夢的階段性總結。這部新片除了故事上正面挑戰以原住民觀點敘述殖民時期歷史事件,更衝撞並建立了台灣電影工業目前難以成就的製作規模。但個人認為這部電影最重要的價值之一,在於帶領觀眾重新認識霧社事件的歷史;它一反長久以來的漢人角度以及加諸於事件的抗日與愛國情結,以信仰與尊嚴為切入點,從人身處歷史情境的不得不然,呈現殖民與被殖民之間、文明與野蠻的對立衝突。

不過電影作為以虛構再現真實的藝術形式,其中當然還是有著魏導個人對於霧社事件歷史的觀點與詮釋,加上歷史本來就充滿著詮釋上的分歧,在此我暫時無力細究。重點是導演念玆在玆的一直是在於傳達他心中根植於土地、血脈、歷史的的台灣意識,他將賽德克gaya的精神和彩虹橋的信仰重現在現在觀眾的眼前,透過拉開時空與文化的距離,令觀眾逼視著做為人最根本的意義何在,這是魏導投射在賽德克身影之中最深的情感所在。

不論是砍頭的野蠻血腥對照至起義行動的縝密策略規劃,屠殺日本婦孺但不殺漢人的道德(或政治)選擇,賽德克婦女和男性某種程度在意念上的對立。這些種種都可對應到整部電影殖民與被殖民的主題,關於文明與控制、野蠻與暴亂的混雜對立,日本人仗著禮儀科技文明卻是為了行使其侵略與同化的野心,賽德克族獵人頭互相殺戮但也有其對自身文明與傳統文化的堅持;如同各個角色內心的矛盾,文明與野蠻在電影中也難以簡單的一分為二,這些都挑戰了身處現代社會的觀眾,甚至也反應了現代世界文明衝突的困境。因此在上集落幕之際,無論在劇情上或是內容意義上電影都拋出了許多難解的大哉問。

因此日本人的角色被徹底的邊緣化及樣版化,花岡兄弟拉扯於兩個文明之間的悲劇收場的處理也留下了強烈的未竟之感,只剩下少年巴萬以死亡與悲劇為儀式的成人歷程,以及和莫那魯道對立的鐵木瓦歷斯在歷史夾縫中的人性掙扎。不過魏導企圖把自己與觀眾沉浸在這歷史巨大的召喚與感傷之中,我卻難以完全進入片中的情境,這和我看《海角七號》時的感覺完全一致,這其間的疏離所顯示的信仰落差,或許一時之間難以釐清。

或許這些不滿對魏導的第二部長片來說是有點強人所難了,雖然好的獵人要善於等待,事實是現實不容許魏導再繼續等下去,因此在台灣電影製作技術和導演創作風格都尚未純熟的情況下,就急著想要拍出屬於台灣的《與狼共舞》或《大地英豪》,結果難免有著許多缺撼。(但我更想問,台灣真的需要一部台灣版的《大地英豪》嗎?)

《賽德克巴萊》於我而言是關乎信仰的一部片,無論是片中賽德克族對於傳統、神話與靈魂的信仰,或是魏德聖對於台灣意識以及對於何謂真正的人的信仰,甚至也可以說是導演對於電影這個敘事載體的信仰,這巨大的信仰讓影片充滿了無可否認的力量。但自觀點發想、拍攝執行以及宣傳發行的各個環結難以避免地會與現實的限制和各方紛雜的觀點拉扯,這也是本片在台灣上映後某種程度地引發兩極化反應的原因所在。但更現實的或許是,大眾對霧社事件與台灣電影的關心程度不一定足以對應作者的信仰與熱情,甚至是支撐這部作品的高昂成本(這也牽涉到成本的計算與控制上的問題)。因此不論本片日後評價如何或是票房是否足以回本,《賽德克巴萊》的成功與失敗都確實為台灣電影市場上了一課,關於追求屬於台灣本土電影夢想的可貴,以及現實與理想之間的跨越與落差。

作者:alfredo

【Blog on Cinema】

本期焦點-【v.0318】 2011/11/10

其他新鮮事兒

《星空》13歲的孤獨、遺憾與星空 (11/10)

《末日情緣》愛在感官喪失時 (11/10)

《艾瑪好色》性,不是罪 (11/10)

後現代瑰麗史詩:《戰神世紀》 (11/10)

《星空》最寂寞最燦爛的星空 (11/10)

專訪《牽阮的手》莊益增導演 (11/10)

《裝扮遊戲》「性別」的展演 (11/10)

分享到facebook

分享到facebook