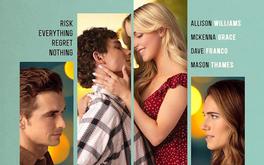

《印象雷諾瓦》:專訪光影詩人李屏賓

畢竟畫作太個人,難以模仿。所以在《印象雷諾瓦》,賓哥比較大膽,採取反向操作,用乍看不是很會打燈的方式去打:「導演很在意膚色跟畫作的呈現,我就盡量一一試出可行的方法。」

《印象雷諾瓦》取材自印象派畫家雷諾瓦晚年的一段思維衝撞期,賓哥表示,拍《紅氣球》的時候,在奧賽美術館就接觸過很多名畫。「但以往拍畫家的電影,很少拍得好、或拍得有意思。」他坦言擔心重蹈覆轍,故須找到一個捷徑,短時間內去完成對這位畫家的想像:「我很喜歡印象派,但畢竟過往對西方畫沒有鑽研,所以要想辦法進入那個年代,體會它們的包袱是什麼、畫家們看到的東西又是什麼……我思索如何在真實的光影裡面,去鋪陳那種印象派的美感。」

三度合作,美的交撞

「我敢這樣大膽嘗試,憑藉的是多年累積下來的經驗……每次拍片,製作團隊都很緊張,為什麼我不去看景,但導演知道,我去看景也沒用。你們給我好景,我掌握出一點成績來,你們給我不好的,我就想辦法把它變好。」

對賓哥而言,《印象雷諾瓦》裡部分失焦畫面,彷如一種想像、印象。「多數時候,我倚賴光,不用軟焦鏡、柔焦鏡。用特殊鏡頭不是不好,而是你為了局部而加了柔焦鏡,對電影整體而言,反成一種破壞。況且適度的光,即是一種柔焦鏡。」

話說回來,畢竟畫作太個人,難以模仿。所以這一次,賓哥比較大膽,採取反向操作,用乍看不是很會打燈的方式去打:「導演很在意膚色跟畫作的呈現,我就盡量一一試出可行的方法。」

幾天後,劇組人員偷偷打電話去沖印廠問,得到的回答是:『效果很好,看起來沒有問題。』每個人才被我打敗了,直說這是世界第一的水準。以後我要求什麼,他們都全力配合——」賓哥語重心長說道:「適時堅持自己的要求,就能展現出能力。我必須有所堅持,不然跑那麼遠的意義就不存在了。」

數位狂潮下,美學備受考驗

數位時代湧來,技術急速翻新、變換,也衝擊了拍電影的模式,賓哥說:「數位時代是來了,但文化層次還沒建立,反倒美學標準降低,連帶鬆綁了觀眾的審美觀。原本可以到十分,但是只給觀眾看五分、六分……讓觀眾以為五、六分就是十分。」

底片時代,是需要經驗的積累,來做出精確判斷,以及美學態度的沉澱,反觀,數位器材雖減輕燈光師的壓力,卻也造成沖印廠跟底片技術的斷層,扭曲了美的價值。「我不是不喜歡,但它確實不成熟的,我也拍了幾部數位電影,但能不用數位我就不用。」他認為,底片有它迷人的地方,技術模式一改變,就沒有那麼迷人了,「用底片拍,做錯了,我記下來,冒對了險,我也看得到……然而,不管底片或數位,重要是你想什麼,你的光,永遠要擺在第一位。」

臨即的捕捉,定格了永恆

「我常跟我助理講:『過了這個村子,就沒有這個店。』晃過眼前的美,每一刻都重要,都不容錯過……錯過了這次機會,下次不一定會再有。」可以想見,很多鏡頭,往往也在臨即性的捕捉下,定格了永恆。

賓哥回想起《戀戀風塵》的Ending,原本劇本裡寫了很多空鏡,但有次收工後,賓哥看遠遠有道光,隱現在緩慢變化的雲層裡,帶來「時光飛逝,小城依舊」這般氛圍,賓哥趕忙抓起設備就拍……「我跟導演說,我拍了這樣一個鏡頭,導演看了後,就用了這個鏡頭,後面二十幾個都沒拍。」

至於是枝裕和導演,總會畫很多分鏡表,卻一張都不給賓哥看。「他說:『你看到的,我從來沒看到過,你想到的角度,我從來沒想到過。』他一場戲要我找出兩、三個角度,這位導演很明白,分鏡不是那麼重要,一個角度的變化,足以改變原本的思維。」

賓哥認為,多重視角衍生的思維下,「美」本就甚難定義,電影跟畫作不一樣,電影要動人、涵蓋喜怒哀樂,亦要投射到生活的現實面。身為電影攝影師,掌控、捕捉美感,難度在克服氣候、現場等客觀因素……攝影師的職責,不能只是把美留下來,更要從平凡中,去找到美感。

詩人想說的,都在光影裡。

分享到facebook

分享到facebook